红碱淖边俩“老头”

陕西日报2025-02-13 11版

作者:曹庆

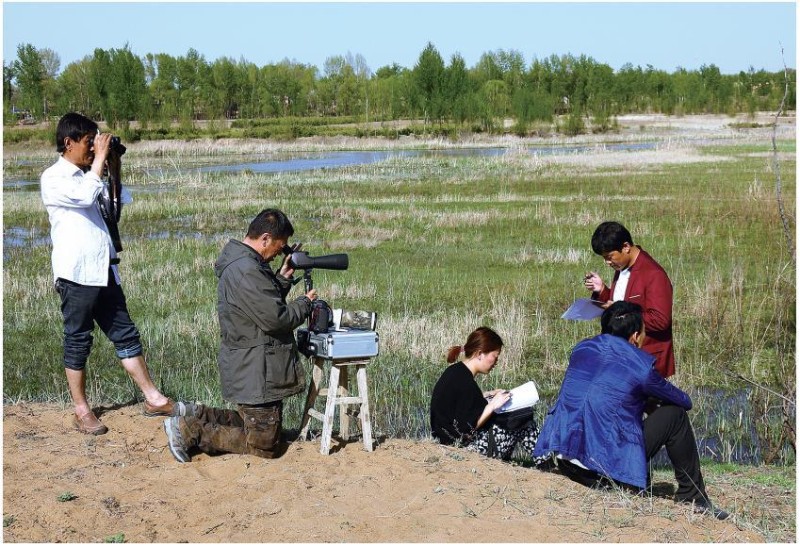

王中强(左二)在红碱淖周边调查野生动植物资源状况(资料照片)。 受访者供图

肖红在红碱淖湖心岛上监测遗鸥繁殖情况(资料照片)。 受访者供图

2024年4月初,因参加陕西省第43届“爱鸟周”主题宣传活动启动仪式,我作为自然教育进学校讲师团成员来到神木市。遗鸥和红碱淖,自然成为一行人的重点话题。

活动结束后,我来到陕西红碱淖国家级自然保护区。2024年4月9日,我看到数只遗鸥在海子边走走停停,悠闲觅食,十分惬意。

在保护区管理局办公大楼前,有一位身着便装的清瘦男子,板寸发型,如被霜染,十分抢眼。保护区同行称其为“肖老师”。为了验证,我上前道:“您好,是肖研究员吗?”

“我是肖红。”他说。

来红碱淖之前,我自认为是做足了功课。

以“红碱淖”“遗鸥”等为关键词,我进行过大量查阅,有关肖红的文献和影像反复进入浏览内容。各类文献资料中的肖红,意气风发、英气逼人。令我十分诧异的是,现实中的他显得十分谦逊。

我不禁感叹,醉心于某些物种研究且卓有成效的人,长相会逐渐与研究对象“趋同”。比如,我的同事雍严格,一辈子研究大熊猫,他的一言一行、一颦一笑,简直就是大熊猫的翻版。此次与肖红碰面,我感觉他就像一只低调的、遗落在荒漠沙滩上的遗鸥。

我被关于遗鸥的疑问“抽打”着,与肖红像两只陀螺,围着保护区管理局院子内的花坛打转。转过数圈后,我的思路渐渐清晰,感慨有幸聆听了一堂有关鸟类生态学知识的专家授课。我真诚地向他表达谢意,他却说:“是您谦逊!”

一直在生物多样性保护一线摸爬滚打的我,似乎没有机会谦逊,能被肖红认为谦逊,足见他的虚怀若谷。

“在红碱淖保护研究遗鸥,得益于王站鼎力支持。作为当年榆林市湿地和野生动植物管理部门一把手的王站,爱鸟、懂鸟,对我帮助很大,我一直铭记于心!”肖红说。

肖红提到的“王站”,就是最早在红碱淖发现遗鸥的王中强。当天,他也来到红碱淖。从遗鸥飞回至离开的长达5个月的时间里,这两位“鸟友”经常在红碱淖活动。

王中强退休前为榆林市野生动植物保护管理站站长、高级工程师,兼鸟类爱好者、野生动物摄影师,现在担任榆林市湿地和鸟类保护协会副会长。2000年以来,榆林境内鸟类种类记录增加87种,其中一半以上是王中强发现的。因为遗鸥,王肖二人结下20多年的友谊,并相互成全。

此次,两位红碱淖湿地和遗鸥研究保护领域的专家,在红碱淖保护区聚首,我有幸聆听陕西省内两位遗鸥研究权威关于榆林鸟类的探讨,内容涉及遗鸥保护工作的成效、存在问题以及展望,让我快速了解了近40年关于遗鸥研究保护的大事。

王中强与我父亲有数年同事之谊。年少时,我称呼他“小王叔叔”,尽管他仅年长我12岁。而今相见,我已近花甲之年。当年的“小王叔叔”依然和颜悦色。他说:“你现在也是年轻同行的阿姨了,从今往后,叫我‘王老头’即可!”源于对父辈的敬仰,我继续称呼他“小王叔叔”。“小王叔叔”看着肖红,嘿嘿笑道:“仅从顶上‘植被’、双鬓颜色和脸上肤色看,我比‘小红’年轻!”

被亲切地称作“小红”的肖红,一反与我交流时的矜持儒雅,爽朗笑道:“那我就是‘肖老头’,可以与‘王老头’并肩!”

2000年9月,时任榆林市野生动植物保护管理站站长的王中强,与同事在红碱淖边发现佩戴环志的遗鸥。这一发现对陕西省内的野生鸟类种群保护产生巨大影响,也改变了一些学者的人生轨迹。比如,刚过而立之年的陕西省动物研究所研究员肖红,就因为遗鸥,暂别西安,来到神木市尔林兔镇红碱淖边,与红碱淖结下不解之缘,成为“王站”口中的“小红”。

“小红”在红碱淖湖岸线和7条上游支流边徘徊。这一徘徊,就是20多年,直至霜染双鬓,话少、实干、百折不回,俨然成了一位陕北“老头”。

20多年来,俩“老头”关注着红碱淖里的鸟儿繁殖和迁徙,见证了本世纪初遗鸥在红碱淖尝试性繁殖,见证了2007年和2010年遗鸥种群数量快速增长,见证了陕西红碱淖国家级自然保护区的建设历程。

20多年来,他们的趣事和友谊不断升级,遗鸥成为两个人最大的交集。

作为对繁殖地要求严苛的候鸟,遗鸥在不断寻找合适的栖息地。哪里发现遗鸥,两人或相约前往,或不约而同地在那里相会。双猫头、盐池、康保、塘沽等,是肖王二人一站又一站的“约会”地点。由于研究遗鸥工作的需要,肖红学会了划船;为了高效地“追”遗鸥,王中强学会了驾车。

我作为唯一的听众,聆听俩“老头”回顾红碱淖等遗鸥繁殖地的变化,对“生态”二字的认识更加深刻:世界原本的样子,皆是自然选择使然,不依靠虚构,不寄托悬拟,也不仰仗所谓的合理推测。

遗鸥对繁殖栖息环境到底有多么敏感或苛刻,我们无法用数值准确表述。目前,已知的“遗鸥苛刻”其实很简单,即沙漠淡水湖、湖心岛。湖心岛消失,遗鸥必然离开。一旦离开,何时再回来,无人能断言。

令人欣喜的是,数十年来,榆林不仅演绎出“人进沙退”——将陕西绿色版图向北推进400公里的生态奇迹,还成为遗鸥的最重要繁殖地。据统计,2010年至2015年,全球90%的遗鸥集中在红碱淖繁殖。近几年,国内已知的在内蒙古自治区乌审旗查干淖尔、河北省康保县康巴诺尔、宁夏回族自治区灵武市双猫头、陕西省定边县苟池盐湖等繁殖地的遗鸥,都是从红碱淖遗鸥繁殖地分支出去的。同时,在红碱淖湿地繁殖的遗鸥种群数量基本稳定。比如,2014年为4505巢,2024年为4500—5000巢。自2000年在红碱淖发现遗鸥以来,每年从越冬地飞回的遗鸥越来越多,使这里成为全球最大遗鸥繁殖地。

“榆林越来越宜居!”在榆林工作生活的白晓庄说。

榆林越来越宜居,鸟儿越来越愿意“落户”榆林,与一茬又一茬像俩“老头”一样的人有关。

离开红碱淖已有半年,夜深人静时,我的思绪常常回到陕西与内蒙古交界处的那个海子,心系着红碱淖湖心岛上的候鸟和它们的迁徙,也挂念着俩“老头”。

与他们聊起蛇年打算,“王老头”道:“继续‘追鸟’!以一己之力,用镜头唤起民众爱鸟的热情和行动,让更多人享受鸟类赐予人类的福利!”“肖老头”道:“围绕红碱淖和遗鸥,可做的事很多。遗鸥,如果是一把钥匙,红碱淖,就是一座无与伦比的实验室。”

近日,红碱淖美不胜收。此时,遗鸥正在位于渤海湾的越冬地积蓄能量,将与4月的风一起重返红碱淖。

| 我也说两句 |

| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn